Санджар Янышев: «Перекинуть арку от себя к себе другому»

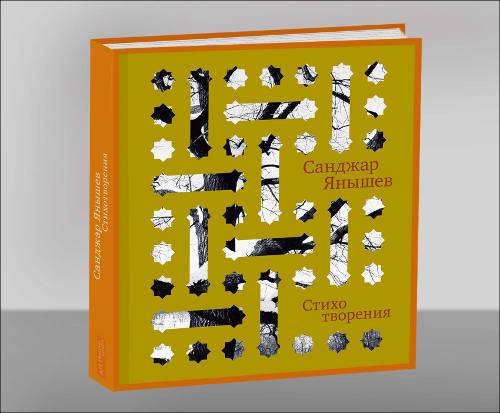

29 апреля в ташкентском театре «Аладдин» состоится творческий вечер основателя «Ташкентской поэтической школы», лауреата российской премии за высшие достижения в области литературы и искусства «Триумф», премии журнала «Октябрь», трижды дипломанта премии за лучшую поэтическую книгу года «Московский счет», поэта, переводчика, эссеиста Санджара Янышева. На вечере с символичным названием «Возвращение домой» будет представлена книга «Стихотворения» (издательство «Арт Хаус медиа», 2010) — первое поэтическое «избранное» известного ташкентско-московского поэта.

Санджар Янышев - автор книг стихов «Червь», «Офорты Орфея», «Регулярный Сад», «Природа», изданных в разные годы в Санкт-Петербурге и Москве, соредактор альманаха «Малый шелковый путь», составитель первой двуязычной антологии современной узбекской поэзии «Анор-Гранат». Следует сказать, что изданные относительно небольшими тиражами книги Янышева с момента выхода их в свет всегда становились библиографической редкостью.

В новую книгу поэта включены стихотворения и циклы «московского» периода» (1995—2010), в том числе — не вошедшие в ранее изданные книги. По замыслу автора, тексты даны, по преимуществу, в обратной последовательности: от поздних стихов к ранним.

Творчество Янышева весьма точно характеризуют высказывания авторитетных российских филологов и литературных критиков:

«Санджар Янышев смог успешно дебютировать во многом благодаря тому, что в какой-то (и важнейший для собственной поэтической судьбы) момент оказался в абсолютной роли постороннего. У него были свои проблемы, взращенные в русскоязычной поэтической среде, сформировавшейся под знойным узбекским небом… В ансамбле русской современной поэзии зазвучали новые самобытные голоса, среди которых одну из ключевых позиций занимает голос Санджара Янышева». (Дмитрий Бак. «Октябрь»)

«От Востока здесь вязкий, густой склад издалека ведомой речи, с пристальным вниманием к предметам, с витиеватой вязью метафор… От Запада — всё остальное». (Мария Галина. «Знамя»)

«У Янышева есть свобода синтаксиса, которая была только у раннего Пастернака. Его стихи напоминают мне растение: хрупкое и колющее, но гибкое и нежное. Противоречивость, постоянная потребность риска, существование на границе культур и непринадлежность ни одной из них… рождают свободу языковых сопряжений и тот свет, который пронизывает стихи». (Владимир Губайловский. «Русский Журнал»)

Санджар Янышев. Фото © Анатолия Степаненко

Чтобы получить некоторое представление о новой книге Санджара Янышева, настроиться на нее, обратимся к предисловию, написанному автором, где он размышляет о своем творческом пути:

«Составляя эту книжку, я обнаружил две вещи. Первая. Многие стихотворения, являвшиеся некогда неотъемлемой частью цикла или книги, сегодня легко помещаются рядом с совершенно посторонними — другого места и времени — текстами и, возможно, заряжаются от них новой энергией (равно питают их своей…).

Вторая. Многие стихи из книги «Червь» — фактически первой моей книги, — которые еще пять лет назад я ни в коем случае не стал бы переиздавать, мною самим читаются (слушаются) теперь почти как образцы «новой ясности».

Вкупе два этих соображения стали для меня дополнительным аргументом (наряду с тем, что предыдущих моих книжек у меня уже давно нету — у друзей иногда беру “почитать”) для издания большой книги стихов.

…Когда-то, еще в Ташкенте, я занимался музыкой. Потом музыки не стало, начались стихи, из чего можно сделать вывод, что это одно и то же. Сегодня у меня есть стойкое ощущение, что пройден определенный путь — дальше, несомненно, последует другой.

Надеюсь, читателю будет любопытно этот совершенный мною путь проследить — как интересно мне было им идти».

Таким образом, по словам поэта, его книга, по сути, является итогом пятнадцатилетней поэтической деятельности.

Об этом и многом другом Санджар Янышев поведал корреспонденту «Ферганы.Ру». Разговор начался с того, что этот приезд поэта в Ташкент отличается от предыдущих «фестивальных» приездов. В былые годы, будучи соорганизатором традиционного Ташкентского открытого фестиваля поэзии, львиную долю своего времени Санджар посвящал устроительству вечеров и встрече гостей. Последний фестиваль состоялся в столице Узбекистана два года тому назад.

В Хиве

— Для меня уникальность нынешнего пребывания в Ташкенте заключается в том, что я приехал ПРОСТО ТАК, — рассказывает поэт. — В каком-то смысле я и мои друзья стали заложниками фестиваля, который, хоть и покрывал частично наши расходы по перелету и т.д., однако оставлял нам мало для общения с родным городом. Ташкентской весны я не видел пятнадцать лет. Лишь однажды за эти годы я дышал ташкентской осенью, — чаще всего приезжал летом. И вот я снова днями и ночами брожу по весеннему городу, прислоняюсь к его деревьям… Дождался, наконец, цветения джиды.

— Что двигало вами пятнадцать лет назад, когда вы покидали Ташкент?

— Мне было 23 года. Мне тогда казалось, что реализовать себя я смогу только в Москве. На самом деле, это общий ответ для всех, кто туда стремится. Люди уезжают, чтобы иметь возможность заработка и самореализации. Но можно вспомнить Льва Гумилёва с его «теорией пассионарности». Это не я хотел уехать — моя «внутренняя пассионарность» заставила меня броситься в омут с головой, не думая о последствиях, не имея сколько-нибудь четкого образа будущего.

Спустя четыре месяца ко мне приехала жена с сыном, я снял однокомнатную квартиру в Люберцах, и мы зажили втроем. Я получал сто долларов, работая курьером в издательстве, и отдавал их полностью за квартиру, а деньги на жизнь зарабатывал «штыркой»: вдвоём с новообретенным приятелем мы играли в переходах метро — он на трубе, я на гитаре. Теперь я понимаю, какой он был щедрый, мой трубач: слушали ведь только его трубу, а деньги мы делили пополам... Так мы протянули с марта по июнь, затем я обратился с просьбой к директору своего издательства, и меня перевели в отдел рекламы и маркетинга с зарплатой аж в двести пятьдесят долларов. Больше я в метро не работал.

— В предисловии к книге сказано, что «пройден определенный путь». Значит ли это, что в вашей жизни и творчестве произойдут какие-то кардинальные перемены?

— У меня такое ощущение, что я прожил целую жизнь в поэзии, и теперь мне хочется заняться чем-нибудь другим. Быть может, кинематографом, драматургией или прозой. С другой стороны, всё, что мы делаем, исходит из одного и того же существа. Пятнадцать лет назад я представлял это в виде «крантиков», приделанных к общему резервуару. Скажем, открыл правый — из него течет музыка, открыл левый — потекла поэзия. Но потом музыкальный «крантик» был «сбит» — возможно, тем полнее я стал выражать себя через течение словесное, собственно языковое. Тогда всё произошло помимо моей воли, сегодня же я могу сознательно — собственноручно — закрутить свой стихотворный «кран» до упора.

Обложка книги

Это такая степень… свободы. Сейчас мне снова хочется делать то, что ТРУДНО, двигаться не по ярко освещенной площади, а по теневой стороне — наощупь. Раньше я интуитивно нащупывал тот образ поэзии, который нигде вовне не находил. Теперь то же самое я чувствую в отношении прозы — той, которая была бы мне интересна и которой пока что нет. Может быть, поэтому и мало читаю: беру какой-нибудь роман, прочитываю пять-десять страниц и закрываю — не моё. Чаще всего мне не хватает… что ли плотности: прежде всего, на уровне языка.

Мы не говорим сейчас о том, что такое ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ, но для меня очевидно: чем гуще, чем плотнее она утрамбована в том или ином произведении, тем дольше это произведение будет жить. Яркой иллюстрацией могут служить фильмы Тарковского. Всякий раз в них находишь что-то новое, даже на элементарном «событийном» или чисто визуальном уровне. Не то, что ты бы вдруг понял: чего он (режиссер) хотел сказать этой сценой; просто обнаруживаешь какой-то объект, который раньше не замечал. Например, эффект камеры-обскуры в «Андрее Рублеве», когда на стену внутри храма сквозь щель или отверстие в двери проецируется перевернутое изображение проезжающих мимо всадников. Или же — крылья ангелов в толпе шествующих на гору: в сцене распятия. Ведь эти кадры были всегда, просто внимание избирательно — мы не можем охватить всё за один раз… Конечно, нельзя с уверенностью сказать, что Тарковского будут смотреть вечно. Человечество мутирует, меняются органы восприятия. Но эти фильмы живут уже тридцать-сорок лет, и проживут еще достаточно долго.

— То — кинематограф. А чем — с точки зрения информационной насыщенности — поэзия отличается от прозы?

— Повествовательная проза является альтернативой линейному человеческому времени; во всяком случае, она к этому стремится. Поэзия же сталкивает нас не с «параллельным», а с «вертикальным» временем. Стихотворение разворачивает тебя поперек. Взять те же древние крепости в Хорезме, к которым я совершил на днях путешествие через пустыню. Крепость (скажем, Аяз-Кала) — это в каком-то смысле конечная точка пути, но сама по себе она является неким палимпсестом — напластованием времени и пространства. Здесь совершенно по-другому выглядит песок, ощущаются иные запахи, внутри этой крепости мы попадаем в какое-то незнакомое измерение. И мы можем пробыть в этом измерении полчаса. Сутки. Или же остаться в нем навсегда. И если мы будем достаточно чутки, то услышим голоса воинов, строителей, возводивших тысячи лет назад эти стены. Увидим на месте солончака пересохшее дно озера, которого больше нет и из которого, возможно, в древности пили пресную воду обитатели крепости… Подобным выбросом в другое измерение и является стихотворение. Читая его, мы словно подключаемся к какому-то вертикальному столбу времени, точнее — времён.

На дне озера Аяз-Куль

— Обязательно ли эти времена фиксировать?

— Да, существует такая восточная модель отношения к миру и реальности. Модель не ищущая отражения, умножения в зеркалах — словесных ли, музыкальных. Это такая мужественная попытка жить здесь и сейчас — этой вот жизнью, во всей ее полноте. Отношение к искусству как к чему-то ложному. Было бы неправильным сказать, что местный воздух совершенно свободен от этих искушений, но просто здесь так много всего, что иногда честнее сломать перо и ничего не изображать — просто повернуться лицом к этой реальности и ощутить ее во всем разнообразии. Даже рискуя уже никогда не вернуться в литературную (или какую там еще?) реальность. Знаете, как у Борхеса: «Он закрыл книгу и начал просто жить».

Последние два-три года я всерьез подумываю о том, чтобы на некоторое время снова поселиться в Ташкенте. Если бы не эти странные законы, эти бумажки, проблемы с регистрацией, когда нужно периодически выезжать и снова въезжать в страну…

…Вспоминаю первые месяцы моей жизни в Москве. Я снимал крошечную комнатку на улице Подбельского; в комнате стоял громадный хозяйский гардероб, запертый на ключ. Он съедал половину моего жилища и, таким образом, я оплачивал и его «проживание» на моей территории. Мне кажется, у каждого из нас есть такой вот «гардероб» — отжитое-отжатое до последней капли прошлое. Возможно, для меня теперь настало время избавиться от моего «московского гардероба», который мешает двигаться вперед и который я хотел бы вынести из своего Дома.

— Из чего сегодня складывается жизнь «ташкентско-московского» поэта Санджара Янышева?

— Мне интересней было бы понять, из чего складывается мое время. Один из героев Довлатова говорит о себе приблизительно следующее: «Я прожил тридцать лет, съел десять тысяч котлет, ну, проживу я еще сорок лет и съем еще пятнадцать тысяч котлет…». Однажды я работал на обувной фабрике. Сперва на одном конвейере удалял стелечные скрепки. Потом — на другом конвейере — вкладывал колодки определенного размера в кирзовые голенища. Этим и измерялось мое тогдашнее время. Иную жизнь можно измерить парами стоптанных ичигов… количеством «побед» над женщинами… выпитой водки… пропитых автомобилей (хотя, тот, кто не пил, порой и не имел их вовсе). Жизнь лесоруба определяется количеством срубленных чинар. В Москве и ее пригородах оскопляют прекрасные деревья, обрубая на высоте десяти-пятнадцати метров их верхушки. Многие от этого умирают, а те, что выживают, долгие годы торчат уродливыми культями, пока не отрастет новая крона. И смотреть на это варварство ужасно больно. Я уже не говорю о том, что сотворили с ташкентским Сквером. Коль скоро человек — это то, на что он смотрит, то, полагаю, вид оскопленных растений, пустых площадей на месте срубленных деревьев не способствует «долгой счастливой жизни».

…А если измерять свое время количеством написанного? Стихи пишутся — не как пирожки пекутся. Можно за месяц написать целую книжку, а можно за год произвести на свет одно-единственное стихотворение. И что тогда? Ведь все то время, пока нет стихов, ты чувствуешь себя ублюдком. Опять-таки, как у Довлатова: написал ВЕЩЬ, и «можно месяц шпагу из ножен не вынимать». А если ОНО не приходит, то носишь в себе войну. Что в первую очередь, отражается на твоих близких. Какой ценой это состояние дается покинутому Богом автору — известно только им двоим.

— Что символизирует «возвращение»?

— Первые годы жизни в Москве моя память цеплялась за картины из детства, например, как, просыпаясь в родительском доме летним ташкентским утром, мы с братом слушали гуканье горлинок. Этот фон был привычным на протяжении многих лет. Потом я потерял эти звуки, запахи, краски, поменял их на другие, в другом месте. Что в случае подобных потерь происходит с «внутренним тобой»? Ты словно теряешь нечто самое важное, теряешь себя. И сегодня ты — уже не ты, а то самое — усеченное дерево, начинающее новый рост. А можно посмотреть на это иначе: ты получаешь еще один шанс.

…И ты перекидываешь арку от себя — к себе другому.

Беседовал Павел Кравец